こんにちは。

「英会話の伝道師」こと、まさぽんです。

今回は、海外でも話題になっている

「若者のSNS疲れ」の根本原因と解消法を

全部で4つに分けて提案します!

えっ、SNSは若者だけが疲れている訳ではないですよね? そういうわけではないけど、あらゆる年齢層の中で最もSNS疲れを感じてるのはダントツで20代女性らしいよ。データは調べてみて。 ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

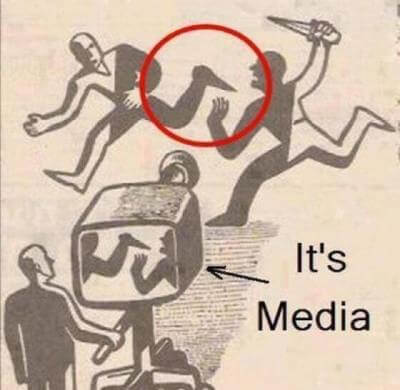

「1人1メディア」が当たり前の現代は、

誰もが自由にネット上で投稿できる便利な時代ですが、

その分だけ弊害もいろいろ起きるようになりました。

マナー違反の動画が炎上するなどは

比較的「分かりやすい悪」ですが、

実際に起きているSNS疲れは

もっと見えづらい部分にあったりします!😫

TwitterやInstagram、LINEやYouTubeなど

SNSとわれわれ現代人の生活とは

切っても切り離せなくなりましたよね……。

だからこそ、僕らはSNSにどっぷり依存し、

この問題をどうしたらいいのかを

毎日のように考え続けているわけです。

難しいことはたくさんありますが、

僕もこれからSNSを上手に活用したいので、

本記事の内容を解決のヒントにしながら、

一緒に解決法を探っていきましょう!

翻訳元:How to have better conversations on social media (really!)

sns疲れすご

見るのも投稿するのも無理— さけざかな (@beerfish16g) January 13, 2023

これだけTLに人はいるのに孤独だな……って思っちゃうの、これがSNS疲れかな

— つきゆりはニィトになった (@moonlilydream) January 13, 2023

「可愛くてごめん」とかいう曲、聞けば聞くほど当たり前のことしか言ってないよね。

これが支持されるくらい若者はSNS疲れしてんだろうなと思うとなんだかかわいそうになってくる…😢

みんな違ってみんないいんやで。

— 髭眼鏡鶏@SDCs推進 (@Createmyself18) January 19, 2023

もくじ

「SNS疲れ」は英語で

SNS疲れは英語で

“SNS fatigue” または

“SNS burnout” と言います。

読み方はそのまま

「エスエヌエス・ファティーグ」

「エスエヌエス・バーンアウト」ですね。

例文としてはこんな感じ↓です。

(この研究はSNS疲れに焦点を当てている。)

People who face SNS fatigue reduce the usage for a short period.

(SNS疲れをした人々は、短期的に利用を減らしている。)

ただし日常英会話では、

“be tired of SNS(SNSに疲れている)”

“get tired of SNS(SNSに疲れてしまった)”

といった方がナチュラルです。

be tired of~ で「~に飽きている・うんざりしている」の意味でしたっけ?getは変化を表すんですよね? そうそう。「~に疲れている」は直訳すると “be tired from~” だけど、この場合はSNSなので、ofを使った方がよりニュアンスが正確なんだよね。 かわうそ

かわうそ

まさぽん

まさぽん

例文は以下を参考にしてください。

(SNSにはもううんざり!これ以上はもう何も見たくないわ。)

参考までに……海外では2022年時点で「映えないSNS」こと “Bereal(ビリール)” が流行っています。あらかじめ設置されたカメラで、普段の飾らない日常生活の様子をいきなり写真に収められ全体に共有されるので、画像を加工する暇もないとのこと。不特定多数とのやり取りに疲れた人々が、少数の身近な人だけに私生活を共有できる点が人気だそうです。

というわけで前置きは以上です。

ここから↓本題に入りましょう。

SNS疲れの根本原因4つとその解消法

あなたはソーシャルメディアに対して、

どのような感情を抱いていますか?

「楽しい」「繋がる」という言葉だけでなく、

「疲れる」「偏向している」という言葉も

同時に浮かんできませんか?

ソーシャルメディアは、

情報を得るための空間であると同時に、

多くの毒や意見の対立に満ちた空間でもある

と感じるのは、あなただけではないはずです。

最近の我々がしている生活は、

そのような光景とは切っても切り離せません。

著者であり、ポッドキャストの運営人でもある

ディラン・マロン氏の意見を参考にして、

オンライン上の交流を複雑にしている

「本当に解決すべき根本原因」と、

それを克服する方法について説明します。

原因①:絶え間なく情報が流れ続けて注意力散漫になる

SNSを見ていると、

常に新しく雑多な情報が

次々とタイムラインに流れてきます。

マロン氏はこれを

“Everything Storm(全ての暴風雨)”

と呼んでいます。

私たちがすべてを吸収し、対応するには、

あまりにも多くの情報が常に共有されています。

そこで、私たちはしばしば

それらすべてを試してみたり、

検証せざるを得なくなります。

化粧品とか健康食品とか、おすすめばっかりで、一体何を使えばいいか分からないんですよ💦 英語教材も同じ現象が起きている。だからこそ、信頼できる人を見つけておくのは大事だよね。 かわうそ

かわうそ

まさぽん

まさぽん

その結果、

「何に集中すればいいのかわからなくなり、最終的に自分を疲れさせてしまう」

とマロン氏はTED内で語っています。

そして、自分があまり気にしていない

(or よく知らない)話題や問題に対して、

無知で不正確な、あるいは無神経な発言をしてしまうのです。

有名人の揚げ足取りとか、タイトルだけ見て反応するような知性の低いネットユーザーは大勢いますからね。 情報の取捨選択ができないことが、SNS疲れの原因の1つ目ってことだな。 ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

解決策

この問題の解決策は、

「すべてに意見を持つ必要はないと認識する」

ことだと言えます。

自分が詳しい話題と

全く知らない話題があるのは普通なので、

自分が詳しいトピックに関してのみ、

発言すればそれで良いんです。

マロン氏はこう言っています。

1つか2つのトピックに集中し、半分しか知らないニュース記事を漠然と読むのではなく、自分の個人的な経験に頼ることによって、私たちは嵐から逃れることができ、少なくとも周囲に吹き荒れる傘をつかむことができます。

つまり、自分が本当に興味のあること以外は、スルーしろってことですか。 すべての情報を精査するなんて到底無理な話だからね。YouTubeだって、毎分500時間もの動画が世界中でアップロードされているわけだし。絞るが勝ち。 ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

原因②:SNSでは自分を十分に表現する場が少ない

多くのソーシャル・プラットフォームでは、

「簡潔である」ことが重要です。

文字数制限を設けている所もあれば、

逆に文字数の少ないメッセージの方が

注目されやすい所もあります。

最近ではYouTubeショートやTikTokなど、簡潔さが売りのプラットフォームが多いです。 情報量が増えすぎてるから、ユーザーは手っ取り早く結論だけを知りたいんだよな。昔みたいにじっくり1つの物事を研究して味わう習慣が失われつつあるんだ。 そういう姿勢だと、情報弱者まっしぐらになりそうな気がしますけどね……。 ただその分、無駄な情報をダラダラ閲覧することもなくなってるのは良い側面だよね。 ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

こういった形式によって、

スピードと効率は向上しますが、

ニュアンスや複雑性は損なわれてしまいます。

マロン氏はこう言っています。

私たちの思考の中には、一口サイズにまとめるにはあまりにも乱雑で、複雑で、形容しがたいものがあるのです。

解決策

この問題を解決するには、

「思考を完全に共有できる場所に向かう」

ことが鍵を握ります。

電話や直接会って話すのが理想的ですが、

いつもそうできるとは限りません。

そこで、自分の意見を凝縮して

誤解を招くような短い返信をするよりも、

DMで会話をすることをおすすめします。

マロン氏はこう言っています。

自分自身を制限なく表現できるプラットフォームやコミュニケーション手段に移行しましょう。

つまり、ツイッターでいちいちクソリプを飛ばしてくるような頭の弱い輩はさっさとブロックして、自分が主導権を握れるコミュニティで公開処刑せよ、ということですね? うーん、まあ時間がもったいないから、特に後ろめたいことがないなら、正々堂々としていればいいと思うよ! ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

原因③:SNSは「いいね!」を競う見世物になっている

インターネットの多くの部分が戦場となり、

好むと好まざるとにかかわらず、

すべての人が観客と化しています。

誰かが議論をしていると、

絵文字を使って応援やブーイングをし、

より多い「いいね!」をもらった側が

勝者とされることもよくあります。

これは時に楽しいことですが、

他者との真のつながりを築くことに関しては

妨げになることがあります。

解決策

この問題に対する解決策は

「試合会場から外に出る」ことです。

ここでも、ダイレクトメッセージが役に立ちます。

マロン氏はこう言います。

観客席から遠く離れた場所、つまり拍手や誹謗中傷が即座にポイントとして加算されない場所を探し、そこで会話をすることをお勧めします。

ダイレクトメッセージに誘導し、

本文の冒頭にこう書いておきましょう。

「私にとって重要なことなので、この会話をここで行いたいと思いました」と。

これって海外の優秀な人々の間だからこそ成立することですよね?日本人のネットユーザーは民度が低くて無駄に攻撃的で、文字や文脈の読めない連中が大勢いますから、そもそも議論なんて成り立たないですよ。 暴れてるのはほんの一部で、大多数はこちらがちゃんと誠意を示せば話の分かる人達だよ(と信じたい……)。 議論ではなく、「映え」を競うことで生じる疲れはどうすればいいんでしょうか?? 本当に仲の良い関係ならわざわざ「いいね!」とか押さないし、別に数なんか競わなければいいんじゃない。 ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

かわうそ

かわうそ

まさぽん

まさぽん

原因④:自分の意見に反対する人を荒らしと見てしまう

上記の課題は、

SNSで乗り越えるべきハードルの

ほんの一部に過ぎません。

ソーシャルメディアが抱える

最も大きな課題の1つは、

私たちがどのように他者と関わり、

どのように他者を見ているかについて

影響を与えてしまうということです。

ネット上での発言は誤解を招きがちですよ。特に有名人の場合……。 ヘンな所だけ切り取られて拡散されたりするからね。仮にそれが真実とはかけ離れていようとも。 かわうそ

かわうそ

まさぽん

まさぽん

悲しいことですが、これは事実です。

私たちの多くは、

ネット上では実生活とは異なる行動をとり、

実生活よりも傷つくことがあります。

ネットハラスメントをする人々は、

相手を人間以下の存在と見なすことが多いですが、

それに対するマロン氏の見解はこうです。

私たちがやりがちな(間違った)対処法は、ハラスメントをする相手を人間以下の存在と見なすことでもあります。

双方がお互いをこのように見ていると、

私たち全員が危険なほど閉鎖的になり、

それぞれが相手より本質的に優れている

と信じてしまうのです。

解決策

この問題に対する解決策は

「あなたの語彙から “荒らし” を削除する」

です。

荒らしって何ですか? ネット上の暇な人達が、特定のコミュニティとか人物につきまとって、冷やかしたり、雰囲気を壊す発言をしまくる迷惑行為のことだよ。昔は2chとか匿名チャットに多かったけど、今はSNSのリプ欄とかコメント欄で、ちらほら見られるね。 かわうそ

かわうそ

まさぽん

まさぽん

誰かと本当に有意義なやりとりを

実現したいのであれば、

相手に「共感」することが必要でしょう。

マロンさんはこう言います。

他者を非人間的に扱う人たちがいたとしても、その人を非人間的に扱うことは積極的に拒否することです。このことを忘れないでください。あなたは、自分の意見を形成してきた深い感情や経験を持っている人と話しているのです。

実際に会ったことがなければ、

嫌われ者を人間として見ることは

難しいかもしれません。

しかし、思いやりをもって

ネット上の人々に接するようにすれば、

視点を変え、新たな理解への扉を開く会話を

することができるようになるのです。

こんなのは綺麗事ですね。伊達政宗だって「まともでない人間の相手をまともにすることはない」って言ってるじゃないですか。攻撃的な情弱ネットユーザーの文面って、なんか純粋にキモいんですよ。知性が低いくせに「論破してやろう」とか「エネルギーを奪ってやろう」みたいな感情が文章に乗り移ってて、読むだけで吐き気がします。 一寸の虫にも五分の魂と言うでしょ。どんなに頭がおかしく見える人でも「この人は会社にも家庭にも居場所がないからこういう所で暇つぶしをするしかないんだろうな……かわいそうな人だな……。」とか思ってれば、哀れに思えてきて、許せるようになるよ。笑 ぱんだ

ぱんだ

まさぽん

まさぽん

まとめ

今回は、現代人の多くが抱いている

「SNS疲れの根本原因と解消法」について、

海外の記事を引用し、語ってみました。

日本と海外では微妙に状況が異なるので、

あまり参考にならなかったかもしれませんが、

今後、SNSを使う上でのヒントになると思います!

ソーシャルメディアはとにかく、

誤解を招きがちなツールですが、

上手に使えば非常に大きな可能性を秘めています。

自分を偽らず、飾ることもなく、

ありのままの魅力を受け入れられる人間関係を

どんどん築いていけるといいですね(*^^*)

こんな風に、海外の文献を読み漁って

世界の潮流を詳しく学べるのも英語の強みです。

これを機にあなたも、

英語を習得してみてはいかがでしょうか!?

英語を基礎から学ぶと頭が良くなる!

僕は普段、英語初心者さん向けに、「どうすれば基礎から英語をマスターして豊かな人生を送れるのか?」といったテーマで情報を発信しています。

オンライン上で中学生~80代まで幅広い年齢層の方に英語を基礎からみっちりと教えていますが、みなさん高いやる気で勉強して下さっています。

英語に苦手意識を感じている方や、「1から正しい英文を書けない……」「英会話がぜんぜんできない……」という方は、ぜひ僕のメルマガを購読してみると良いでしょう。

僕の過去の経験をベースに、「難しそう」という誤解を拭い去り、誰もが確実に英語力をアップさせられる方法を、1日1通ずつ、メルマガ形式でお伝えしております。

【📬まさぽんのメールマガジン】

▶ The Planet Japanに参加する

(初級者向けです。他とは一味違う英語学習の “気付き” を今だけ無料で提供します。)

ただし、真剣味の無い人は事前に登録をお断りさせて頂きます。

時には厳しい試練もありますが、真剣に取り組めば乗り越えられない壁はありません。

礼節を重んじ、現実を見据えた上で、前向きに頑張れる覚悟のある方は、ぜひ僕のところへ来てください。

結果は保証できませんが、確実な成長の機会を保証します。

では、最後までお読みいただき、ありがとうございました。